五行学说的基本内容(五行学说的基本内容)

- 风水

- 用户投稿

- 2023-06-19 18:17:22

微信号:yj15888l 点击微信一键复制

一、五行的哲学含义

1.五行始见于《尚书.洪范》,即“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土┅┅”。人类生活的五种基本物质资料。

2.一气分五行,五行同一气。

3.一气分阴阳,阴阳生五行。

二、五行的医学概念

即木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。是中国古代的一种整体性的思维形态,属多元结构联系的整体思维形态。

一、五行各自的特性

木曰曲直:

生长、升发、条达、舒畅等性质或作用的事物和现象,属木。

火曰炎上:温热、上升、光明等性质或作用的事物和现象,属火。

土曰稼穑:

生化、承载、受纳等性质或作用的事物和现象,属土。

金曰从革:沉降、肃杀、收敛等性质或作用的事物和现象,属金。

水曰润下:

滋润、下行、寒凉、闭藏等性质或作用的事物和现象,属水。

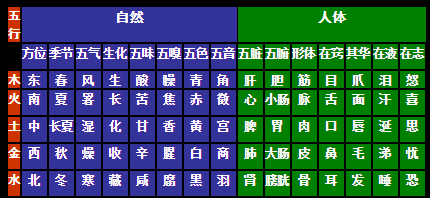

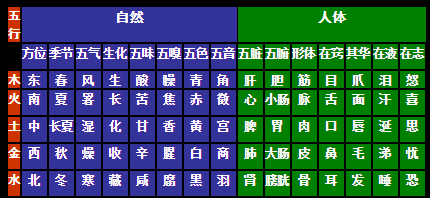

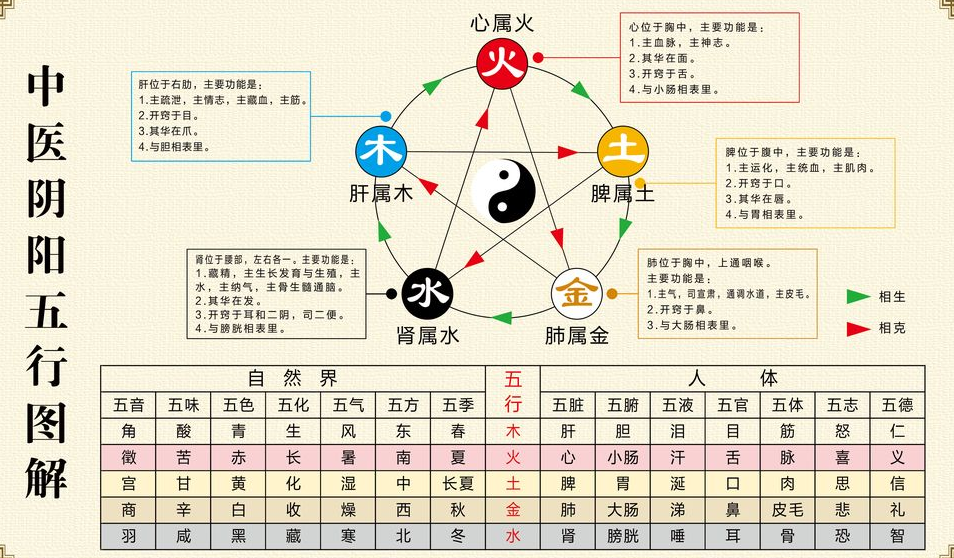

二、事物五行属性的归类

五行与自然、人体对应表:

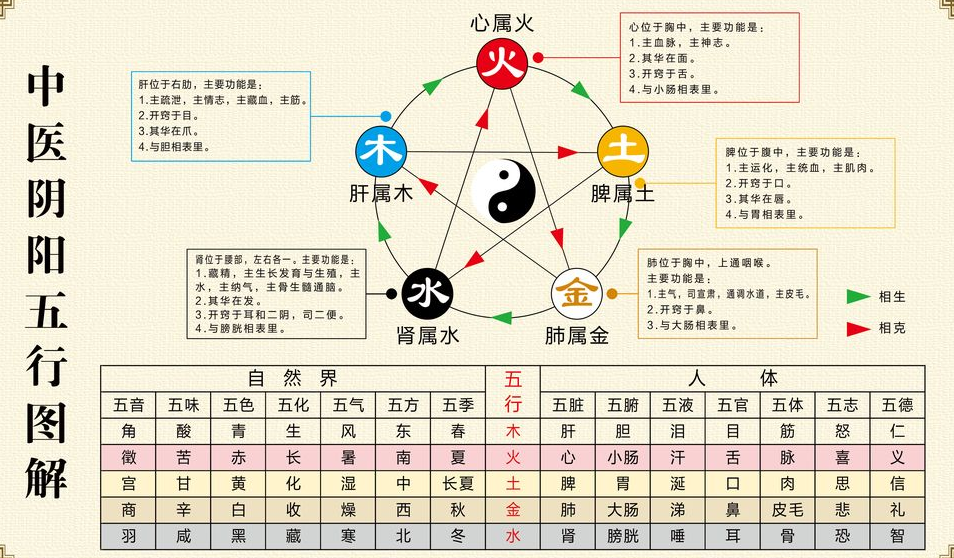

三、五行的相生相克及制化

五行相生:相互资生、助长和促进

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木

《难经》:生我者为母,我生者为子。

五行相克:相互克制、制约

木克土,土克水,水克火,火克金,金克木

《内经》:克我者为所不胜,我克者为所胜。

五行制化:指五行之间相互生化,相互制约,以维持平衡协调的关系。

五行相乘:相乘为过度的克制

木乘土,土乘水,水乘火,火乘金,金乘木

五行相侮:相侮即反克

木侮金,金侮火,火侮水,水侮土,土侮木

相乘和相侮发生的条件:

A.某一行太强;B.某一行太弱

母子相及:母病及子,子病及母

(一)说明五脏的生理功能及其相互关系

(二)说明人体与内外环境的统一

(三)说明五脏病变的相互影响

1.相生关系传变

(1)母病及子:病变从母脏传到子脏。肝肾阴虚

(2)子病及母:病变从子脏传到母脏。心肝火旺

2.相克关系传变

(1)相乘肝气犯脾(木乘土)

(2)相侮肝火犯肺(木侮金)

(四)协助疾病的诊断

(五)指导病证的治疗

1.指导脏腑用药药物的颜色、气味

2.控制疾病的传变

《金匮要略》:“见肝之病,知肝传脾,当先实脾。”

3.确定治则和治法

(1)治则

相生——虚则补其母,实则泻其子;相克——抑强扶弱

(2)治法

三、五行的相生相克及制化

五行相生:相互资生、助长和促进

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木

《难经》:生我者为母,我生者为子。

五行相克:相互克制、制约

木克土,土克水,水克火,火克金,金克木

《内经》:克我者为所不胜,我克者为所胜。

五行制化:指五行之间相互生化,相互制约,以维持平衡协调的关系。

五行相乘:相乘为过度的克制

木乘土,土乘水,水乘火,火乘金,金乘木

五行相侮:相侮即反克

木侮金,金侮火,火侮水,水侮土,土侮木

相乘和相侮发生的条件:

A.某一行太强;B.某一行太弱

母子相及:母病及子,子病及母

(一)说明五脏的生理功能及其相互关系

(二)说明人体与内外环境的统一

(三)说明五脏病变的相互影响

1.相生关系传变

(1)母病及子:病变从母脏传到子脏。肝肾阴虚

(2)子病及母:病变从子脏传到母脏。心肝火旺

2.相克关系传变

(1)相乘肝气犯脾(木乘土)

(2)相侮肝火犯肺(木侮金)

(四)协助疾病的诊断

(五)指导病证的治疗

1.指导脏腑用药药物的颜色、气味

2.控制疾病的传变

《金匮要略》:“见肝之病,知肝传脾,当先实脾。”

3.确定治则和治法

(1)治则

相生——虚则补其母,实则泻其子;相克——抑强扶弱

(2)治法

气、阴阳、五行之间的关系(一)

气与阴阳不可分割,阴阳来源于气的变化。中国古代哲学界将阴阳二气视作一元之气自身的变化结果。宋·张载在《易传》太极阴阳学说的基础上,提出了“气有阴阳”,“一物两体”学说,其认为“一物两体,气也”(《正蒙》)。

《医学六要》指出:“气为动静之主。”动静统一是气的存在状态。气的运动源泉在于气本身具有克制与反克制的能力。这种克制与反克制的作用就是阴阳二气的对立统一。气是阴阳的矛盾统一体。阴阳的对立统一是天地万物运动变化的总规律。故曰“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之始。”阴阳的对立统一也是人体生命活动的总规律。

气、阴阳、五行之间的关系(二)

五行为气的5种不同的表现形式。《云笈七笺》吸收了阴阳五行思想,根据“元气本一,化生有万”的理论,阐述了气与五行的关系,谓:“一含五气,为水、为火、为木、为金、为土”,“元气分而为五行,五行归于一气”。《白虎通》曰:“五行者……金木水火土也,言行者,欲言为天行气之义也”。由于气是构成万物的本原,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。所以五行实际上是由气的运动变化而生,五行统一于一气。如此就将五行多元物质结构概念统一于气一元论的单一物质概念之中。

气、阴阳、五行之间的关系(三)

中国古代哲学认为:“天降阳,地出阴,阴阳合而生五行”(《李觏《删定易图序论一》),即五行本原于阴阳之气,阴阳二气相互作用而产生五行。“阴变阳合而生水、火、木、金、土。五气顺布,四时行焉”,“阴阳之为五行,有分而言之者,如木火阳而金水阴也;有合而言之者,如木之甲,火之丙,土之戊,金之庚,水之壬皆阳,而乙丁己辛癸皆阴也。以此推之健顺,五常之理可见”(《御纂情理精义·卷十》)。即太极生阴阳,阴阳化五行。总之,“本是一气,分而言之曰阴阳,又就阴阳中细分之则为五行。五气即二气,二气即一气”(吴澄《吴文正公集·答人问性理》)。一气分阴阳,阴阳生五行,阴阳五行均为气之消息变化。

气、阴阳、五行之间的关系(四)

阴阳学说旨在说明一切生命现象都包含着阴阳两个矛盾方面。就人体而言,“人生有形,不离阴阳”(《素问·宝命全形论》),“生之本,本于阴阳”(《素问·生气通天论》),揭示了生命运动的动因、源泉和最一般最普遍的联系和形式。

五行学说具体地说明了人体脏腑经络的结构关系及其调节方式,即人体整体动态平衡的特殊规律。所以,中医学言脏腑必及阴阳而寓五行,论脏腑的生克制化又必赅阴阳。健康的本质是机体内部,以及机体与外界环境的动态平衡,调节阴阳,以求得机体整体平衡是中医治疗疾病的根本原则,所谓“治病必求其本”,“本者,本于阴阳也”。而五行相生相胜的多路调节则是调节阴阳的具体化。

气、阴阳、五行之间的关系(五)

阴阳言气的矛盾对立,五行说明气有生克,两者相互渗透,相互包涵,“举阴阳则赅五行,阴阳各具五行也;举五行即赅阴阳,五行各具阴阳也”(戴震《孟子字义疏证·天道》)。“五行,即阴阳之质;阴阳,即五行之气。气非质不立,质非气不行。行也者,所以引阴阳之气也”(《类经图翼·运气》)。气化流行,生生不息。气化是一个自然过程,气运动变化的根本原因,在于其自身内部的阴阳五行的矛盾运动。阴阳有动静,五行有生克,于是形成了气的运动变化。

气一元论更具“本体论”性质,旨在说明天地万物的物质统一性,人之生死,全在乎气。阴阳五行学说更具方法论特征。

气、阴阳、五行之间的关系(六)

气、阴阳、五行都是中国传统哲学的重要范畴。气在与阴阳、五行的纵横联结中,构成了气→阴阳→五行的逻辑结构系统,形成了中国传统哲学自身的特点。中医学按着这一逻辑结构,从气→阴阳→五行的矛盾运动,阐述了生命运动的基本规律,构筑了中医学的理论体系。

五行学说

(1) 五行中具有“曲直”特性的是:木

(19)长夏的五行属性是:土

(2) 五行中“木”的特性是:曲直

(20)按五行生克关系,肝为脾之:所不胜

(3) 五行中“土”的特性是:

(21)按五行生克关系,木之所不胜是:金

(4) 五行中“金“的特性是:从革

(22)按五行生克关系,肺的所不胜之脏是:心

(5) 五行中具有“润下“特性的是:水

(23)按五行生克关系,肾的所不胜之脏是:脾

(6) 属于五行之“火“的是微音

(24)按五行生克关系,心的所不胜之脏是:肾

(7) 季节中属于五行之“土“的是:长夏

(25)按五行生克关系,肝的所不胜之脏是:脾

(8) 五行中“木”的“母”行是:水

(26)肺病及肝的五行传变是:相乘

(9) 五行中“水”的“子”行是:木

(27)肺病及肾的五行传变是:母病及子

(10)五行中“金”的“所不胜”之行是:火

(28)肺病及脾的五行传变是:子病犯母

(11)五行中“金”的“所胜”之行是:木

(29)肺病及心的五行传变是:相侮

(12)金是水的:母

(30)属于“五行相乘”的脏腑传变是:心病及肺

(13) 火是水的:所胜

(31)属于“五行相侮”的脏腑传变是:心病及肾

(14) 木是金的:所胜

(32)属于“母病及子”传变的是:心病及脾

(15) 土是金的;母

(33)属于“子病犯母”传变的是:心病及肝

(16) 下列选项属于五行之“土”的是:口(34)“亢则害,承乃制”说明了五行之间的:制化关系

(17) 属于五行之“金”的是:皮 (35)“见肝之病,知肝传脾”是指:木乘土

(18) 属五行之“水”的是:恐 (36)“木火刑金”属于:相侮

(37)五行学说认为病情较重的色脉关系:色与脉的五行属性相克

(38)五行学说认为病情较轻的色脉关系:色与脉的五行属性相生

(39)见面青色,脉见炫象的病证是:肝病

(40)面见赤色,脉见洪象的病证是:心病

(41)培土生金法的理论基础是:五行相生

(42)泻南补北法的理论基础是:五行相克

(43)“实则泻其子”的治则是:肝旺泻心

(44)根据五行相生规律确立的治法是:益火补土

(45)根据五行相克规律确立的治法是 :抑木扶土

(46)根据五行相克规律,怒能胜:思

(47)根据五行相克规律,思能胜:恐

(48)五行相生规律传变的是 :水不涵木

(49)泻南补北法的适应证是:心肾不交证

(50)滋水涵木法的适应症是:肝阳偏亢证

(51)佐金平木法的适应症是:肝火犯肺证

(52)金水相生法的适应症是:肺肾阴虚证

(53)培土生金法的适应证是:肺脾气虚证

(54)属于“金”之五味是:辛

(55)属于“水”之五味是:咸

(56)属于“土”之五味是:黄

(57)属于“火”之五味是:赤

(58)属于“火”之五志是 :喜

(59)属于“木”之五志是:怒

(60)面青、嗜酸,脉炫,其病位多在:肝

(61)面赤、口苦,脉数,其病位多在:心

(62)属于母病及子的是:肺病及肾

(63)属于子病犯母的是:肺病及脾

(64)脾病及肾属于:相乘

(65)肺病及心属于:相侮

(66)温肾阳以补脾阳的治法是:益火补土法

(67)用于治疗肝旺脾虚的治法是:抑木扶土法。

五 脏

(1) 藏象的基本涵义是:内脏及表现与外的生理病理现象

(2) 藏象学说的主要思维方法:以象定脏

(1)五脏共同的生理特点是:满而不实

(3) 区分五脏、六腑和奇恒之腑的最主要依据是:功能特点的不同

(4) 具有“藏而不泻”特点的是:五脏

(2)藏象学说的核心内容是:脏腑

(5) 五脏阴阳的根本是:肾阴与肾阳

(3)心为“君主之官”的理论基础是:心主神明

(6) 心为“五脏六腑之大主”的理论基础是:心主神明

(7) 具有主神明功能的是:心

(4)具有主血脉功能的是:心

(8) 肺主一身之气体现在:生成宗气

(5) 有“华盖”之称的是:肺

(9)“水之上源”是:肺

(6)“气之本”是肺

(10)具有助心行血功能的是:肺

(7)具有主一身之气功能的是:肺

(11)“通调水道”依赖于肺功能的是:宣发肃降

(8)肺之“门户”是:喉

(12)“气血生化之源”指的是:脾

(9)“后天之本”指的是:脾

(13)主升清的脏是:脾

(10)主统血的脏是:脾

(14)主四肢的脏是;脾

(11)主运化水液的脏是:脾

(15)主疏泄的脏是:肝

(12)与情志调畅密切相关的脏是:肝

(16)能够促进脾胃运化的脏是:肝

(13)调节血量的脏是:肝

(17)“刚脏”指的是:肝

(14)具有体阴用阳特性的脏是:肝

(18)主管一身阴阳的脏是:肾

(15)“先天之本”是:肾

(19)化生“天癸”的物质基础是:肾精

(20)促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是:肾阴

(21)主纳气的脏是:肾

(16)与肾主水液有关的是:肾阳的作用

(22)“胃之关”指的是:肾

(17)肾为气之根“与主纳气功能有关

(23)主管生长发育的脏是:肾

(18)主管生殖的脏是:肾

(24)肝主疏泄中最重要的是:调畅气机

(19)“贮痰之器”指的脏是:肺

(25)五脏关系中主要体现在气血方面的两脏是:心与肺

(26)与气的生成关系密切的两脏是:肺与脾

(27)具有化生天癸功能的脏是:肾

(20)具有贮藏血液功能的脏是:肝

(28)与气机升降调节关系密切的两脏是:肺与肝

(29)与血液生成及运行关系密切的两脏是:心与脾 (21)“水火即济”指的是:心肾关系

(30)多发气血两虚病变的两脏是:心与脾

(22)“精血同源”指的是:肝肾关系

(31)血虚的病变多见的两脏是:心与肝

(23)乙癸同源“指的是:肝肾关系

(32)两脏同病多表现为气血两亏得是:心脾两虚 (24)“气之主“指的脏是:肺

(33)“气之根“指的脏是:肾

(25)与维持正常呼吸关系最密切的两脏是:肺与肾

(34)具有藏泄互用关系的两脏是:肾与肝

(26)具有先后天关系的两脏是:脾与肾

(35)与肾相合的是:骨

(27)与肺相合的是:皮

(36)“肝在体”为 :筋

(28)“脾在体”为:肉

(37)“心在志”为:喜

(29)“肾在志”为:恐

(38)五志与脾关心密切的是:思

(30)肾所化生的液是:唾

(39)“在液为汗”的是:心

(31)“在液为延的是:脾

(40)“在窍为目“的是:肝

(32)”在窍为二阴“的是:肾

(41)脾开窍于:口

(33)心开窍于:舌

(42)肺开窍于:鼻

(34)主司二便的脏是:肾

(43)肾的“外华”是:发

(35)其华在唇的脏是:脾

(44)心的“外华”是:面

(36)其华在爪的脏是:肝

(45)“血之余”是:发

(37)“筋之余”是:爪

(46)具有藏神功能的脏是:心

(38)维持内脏位置相对恒定的脏是:脾

(47)具有朝百脉功能的脏是:肺

(39)具有女子先天之称的脏是:肝

(48)生命活动的主宰是:心

(40)具有调畅气机作用的脏是:肝

(49)具有通调水道功能的脏是:肺

(41)具有统血功能的脏是:脾

(50)先天之本是:肾

(42)后天之本是:脾

(51)心之窍在:舌

(43)肝之窍在:目

(52)肺在体合:皮

(44)肝在体合:筋

(53)脾其在华:唇

(45)肾其华在:发

(54)呼吸运动中的气之主是:肺

(46)呼吸运动中的气之根是:肾

(55)称之为刚脏的脏是:肝

(47)司汗孔开合的脏是:肺

(56)筋之余是:爪

(48)血之余是:发

(57)具有精血同源关系的是:肝与肾

(49)具有水火即济关系的是:心与肾

(58)主要体现为气与血关系的是:心与肺

(50)主要表现为血液生成和运行关系的是:心与脾

(59)主要表现为血液和消化方面关系的是:肝与脾

(60)主要表现为血液和神志方面关系的是:心与肝

(61)称为“水火之宅”的脏是:命门

(62)“气血生化之源”是:脾

奇恒之府

(1) 即属六腑又属奇恒之腑的脏腑是:胆

(2) 称为“髓海”的是:脑

(3) 称为“元神之府”的是:脑

(4) 与脑的功能活动关系密切的是:心肝肾

(5) 与女子胞功能活动关系密切的是:心、肝、脾、肾、冲脉、任脉

六腑

(1)六腑共同的生理特点是:实而不满。

(1)“门户”是:齿

(2)“飞门”是:唇

(2)“吸门”是:会厌

(3)大肠小肠之会为:阑门

(3)属于六腑又属奇恒之腑的是:胆

(4)胃的生理功能是:收纳腐熟

(4)小肠的功能是:受盛化物

(5)“中精之腑”是:胆

(5)“中正之官”是:胆

(6)大肠的功能是:传导

(6)“主液”的腑是:小肠

(7)具有“化物”功能的腑是:小肠

(7)“主津”的腑是:大肠

(8)“水谷之海”是: 胃

(8)“受盛之官”是:小肠

(9)“州都之官”是:膀胱

(9)必别清浊是:小肠功能

(10)三焦的生理功能是:通行元气

(10)水液运行的通道是:三焦

(11)具有主决断功能的腑是:胆

(11)水谷气血之海是:胃

(12)主通降的腑是:胃

(12)主必别清浊的是:小肠

(13)膀胱的贮尿、排尿功能依赖于:肾的气化与固摄

(14)“孤腑”是:三焦

(13)上焦的功能特点是:如雾

(15)中焦的功能特点是:如区

(14)下焦的功能特点是:如渎

(16)具有通行元气和运行水液功能的是:三焦

(16)通行元气的腑:三焦

(17)主受盛化物的脏腑是:小肠

(18)主吸收水分和排泄糟粕的脏腑是:大肠

(15)主决断的腑是:胆

(19)会厌被称为:吸门

(16)唇被称为:飞门

(20)下极被称为:魄门

(17)齿被称为:户门

(21)胆为:中精之府

(18)三焦为:孤腑

气血津液

1) 与气的生成密切相关的脏是:肺、脾、肾

(1)行于脉外的气是:卫气

2) 维持血液不逸出于脉外是气的:固摄作用

(2)具有温阳全身作用的气是:卫气

3) 自汗、多尿表现为气之功能减退的是:固摄作用

(3)有“悍气”之称的气是:卫气

4) 易于感冒表现为气之功能减退的是:防御作用

(4)元气运行的道路是:三焦

5) 主管生长发育是气的:推动作用

(5)宗气的分布是:贯注心肺

6) 能促进脏腑功能活动的是气的:推动作用

(6)营气的循行分布是:行于脉中

7) 精气血津液之间相互转化依靠气的:气化作用

(7)卫气的循行分布是:行于脉外

8) 推动人体生长发育,激发各脏腑经络等组织生理功能是气的:推动作用

9) 元气生成的主要物质来源是:肾中精气

(8)与血液运行关系密切的脏腑是:心、脾、肝、肾

10) 人体最根本最重要的气是:元气

(9)机体精神活动的物质基础是:血

11) 胸中之气是:宗气

(10)与血液生成关系最为密切的脏腑是:脾

12) 行于脉内的气是:营气

(11)灌注于骨节、脏腑、脑髓的是:液

13) 清气与水谷之气结合关系到:宗气的生成

(12)与津液代谢关系最为密切的脏腑是:脾、肺、肾

14) 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是:宗气

(13)对水液代谢起主宰作用的是:肾阳气化

15) 与生长发育有关的气是:元气

(14)气随血脱的生理基础是:血能载气

16) 具有营养全身和化生血液作用的气是:营气

17) 具有调节汗孔开合作用的气是:卫气

18) 具有行气血作用的气是:宗气

19) 具有司呼吸作用的气是:宗气

20) 治疗血虚配伍补气药的理论基础是:气能生血

21) 气虚引起血虚的理论基础是:气能生血

22) 治疗大出血时用益气固脱法的理论基础是:气能摄血

23) “吐下之余,定无宗气”的生理基础是:津能载气

24) “夺血着无汗,夺汗者无血”的理论依据是:津血同源

25) 气随汗脱得理论依据是:津能载气

26) 人体一切正常水液的总称是:津液

27) 津与血同源于:水谷精微

28) 与气的生成关系最密切的是:肺、脾、胃、肾

29) 与血的生成关系最密切的是:脾、肝、肾、心

30) 贯心肺以行气血,走息道以行呼吸的气是:宗气

31) 根源于肾,通过三焦而布散全身的气是:元气

32) 上贯心肺下注气街的气是:宗气

33) 具有“慓疾滑利”特性的气是:卫气

34) 与津液生成关系最为密切的是:脾、胃

35) 对津液输布排泄起主宰作用的是:肾

36) 与血液循行关系密切的脏腑是:心、肺、脾、肝

37) 与津液输布关系密切的脏腑是:肺、脾、肝、肾

经络

1) 十二经脉大多运行于:体表

(1)手太阳经分布在:上肢外侧后缘

2) 足三阴经的走向规律是:从足走腹

(2)手厥阴经分布在:上肢内侧中线

3) 手三阴经的走向规律是:从胸走手

(3)手太阴经分布在:上肢内侧前缘

4) 足三阳经的走向规律:从头走足

(4)循行于上肢内侧中线的是:手厥阴心包经

5) 手足三阳经交于:头

(5)循行于上肢外侧中线的是:手少阳三焦经

6) 手足三阴经交于:胸

(6)循行于上肢内侧后缘的是:手少阴心经

7) 循行于下肢内侧后缘的是:足少阴肾精

8) 在内上8寸以上,循行于下肢内侧前缘的是:足太阴脾经

9) 循行于下肢外侧中线的是:足少阳胆经

(7)任脉又称:阴脉之海

10) 循行于下肢外侧前缘的是:足阳明胃经

(8)督脉又称:阳脉之海

11) 躯干部手三阳经分布:肩胛部

(9)主胞胎的是:任脉

气、阴阳、五行之间的关系(一)

气与阴阳不可分割,阴阳来源于气的变化。中国古代哲学界将阴阳二气视作一元之气自身的变化结果。宋·张载在《易传》太极阴阳学说的基础上,提出了“气有阴阳”,“一物两体”学说,其认为“一物两体,气也”(《正蒙》)。

《医学六要》指出:“气为动静之主。”动静统一是气的存在状态。气的运动源泉在于气本身具有克制与反克制的能力。这种克制与反克制的作用就是阴阳二气的对立统一。气是阴阳的矛盾统一体。阴阳的对立统一是天地万物运动变化的总规律。故曰“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之始。”阴阳的对立统一也是人体生命活动的总规律。

气、阴阳、五行之间的关系(二)

五行为气的5种不同的表现形式。《云笈七笺》吸收了阴阳五行思想,根据“元气本一,化生有万”的理论,阐述了气与五行的关系,谓:“一含五气,为水、为火、为木、为金、为土”,“元气分而为五行,五行归于一气”。《白虎通》曰:“五行者……金木水火土也,言行者,欲言为天行气之义也”。由于气是构成万物的本原,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。所以五行实际上是由气的运动变化而生,五行统一于一气。如此就将五行多元物质结构概念统一于气一元论的单一物质概念之中。

气、阴阳、五行之间的关系(三)

中国古代哲学认为:“天降阳,地出阴,阴阳合而生五行”(《李觏《删定易图序论一》),即五行本原于阴阳之气,阴阳二气相互作用而产生五行。“阴变阳合而生水、火、木、金、土。五气顺布,四时行焉”,“阴阳之为五行,有分而言之者,如木火阳而金水阴也;有合而言之者,如木之甲,火之丙,土之戊,金之庚,水之壬皆阳,而乙丁己辛癸皆阴也。以此推之健顺,五常之理可见”(《御纂情理精义·卷十》)。即太极生阴阳,阴阳化五行。总之,“本是一气,分而言之曰阴阳,又就阴阳中细分之则为五行。五气即二气,二气即一气”(吴澄《吴文正公集·答人问性理》)。一气分阴阳,阴阳生五行,阴阳五行均为气之消息变化。

气、阴阳、五行之间的关系(四)

阴阳学说旨在说明一切生命现象都包含着阴阳两个矛盾方面。就人体而言,“人生有形,不离阴阳”(《素问·宝命全形论》),“生之本,本于阴阳”(《素问·生气通天论》),揭示了生命运动的动因、源泉和最一般最普遍的联系和形式。

五行学说具体地说明了人体脏腑经络的结构关系及其调节方式,即人体整体动态平衡的特殊规律。所以,中医学言脏腑必及阴阳而寓五行,论脏腑的生克制化又必赅阴阳。健康的本质是机体内部,以及机体与外界环境的动态平衡,调节阴阳,以求得机体整体平衡是中医治疗疾病的根本原则,所谓“治病必求其本”,“本者,本于阴阳也”。而五行相生相胜的多路调节则是调节阴阳的具体化。

气、阴阳、五行之间的关系(五)

阴阳言气的矛盾对立,五行说明气有生克,两者相互渗透,相互包涵,“举阴阳则赅五行,阴阳各具五行也;举五行即赅阴阳,五行各具阴阳也”(戴震《孟子字义疏证·天道》)。“五行,即阴阳之质;阴阳,即五行之气。气非质不立,质非气不行。行也者,所以引阴阳之气也”(《类经图翼·运气》)。气化流行,生生不息。气化是一个自然过程,气运动变化的根本原因,在于其自身内部的阴阳五行的矛盾运动。阴阳有动静,五行有生克,于是形成了气的运动变化。

气一元论更具“本体论”性质,旨在说明天地万物的物质统一性,人之生死,全在乎气。阴阳五行学说更具方法论特征。

气、阴阳、五行之间的关系(六)

气、阴阳、五行都是中国传统哲学的重要范畴。气在与阴阳、五行的纵横联结中,构成了气→阴阳→五行的逻辑结构系统,形成了中国传统哲学自身的特点。中医学按着这一逻辑结构,从气→阴阳→五行的矛盾运动,阐述了生命运动的基本规律,构筑了中医学的理论体系。

五行学说

(1) 五行中具有“曲直”特性的是:木

(19)长夏的五行属性是:土

(2) 五行中“木”的特性是:曲直

(20)按五行生克关系,肝为脾之:所不胜

(3) 五行中“土”的特性是:

(21)按五行生克关系,木之所不胜是:金

(4) 五行中“金“的特性是:从革

(22)按五行生克关系,肺的所不胜之脏是:心

(5) 五行中具有“润下“特性的是:水

(23)按五行生克关系,肾的所不胜之脏是:脾

(6) 属于五行之“火“的是微音

(24)按五行生克关系,心的所不胜之脏是:肾

(7) 季节中属于五行之“土“的是:长夏

(25)按五行生克关系,肝的所不胜之脏是:脾

(8) 五行中“木”的“母”行是:水

(26)肺病及肝的五行传变是:相乘

(9) 五行中“水”的“子”行是:木

(27)肺病及肾的五行传变是:母病及子

(10)五行中“金”的“所不胜”之行是:火

(28)肺病及脾的五行传变是:子病犯母

(11)五行中“金”的“所胜”之行是:木

(29)肺病及心的五行传变是:相侮

(12)金是水的:母

(30)属于“五行相乘”的脏腑传变是:心病及肺

(13) 火是水的:所胜

(31)属于“五行相侮”的脏腑传变是:心病及肾

(14) 木是金的:所胜

(32)属于“母病及子”传变的是:心病及脾

(15) 土是金的;母

(33)属于“子病犯母”传变的是:心病及肝

(16) 下列选项属于五行之“土”的是:口(34)“亢则害,承乃制”说明了五行之间的:制化关系

(17) 属于五行之“金”的是:皮 (35)“见肝之病,知肝传脾”是指:木乘土

(18) 属五行之“水”的是:恐 (36)“木火刑金”属于:相侮

(37)五行学说认为病情较重的色脉关系:色与脉的五行属性相克

(38)五行学说认为病情较轻的色脉关系:色与脉的五行属性相生

(39)见面青色,脉见炫象的病证是:肝病

(40)面见赤色,脉见洪象的病证是:心病

(41)培土生金法的理论基础是:五行相生

(42)泻南补北法的理论基础是:五行相克

(43)“实则泻其子”的治则是:肝旺泻心

(44)根据五行相生规律确立的治法是:益火补土

(45)根据五行相克规律确立的治法是 :抑木扶土

(46)根据五行相克规律,怒能胜:思

(47)根据五行相克规律,思能胜:恐

(48)五行相生规律传变的是 :水不涵木

(49)泻南补北法的适应证是:心肾不交证

(50)滋水涵木法的适应症是:肝阳偏亢证

(51)佐金平木法的适应症是:肝火犯肺证

(52)金水相生法的适应症是:肺肾阴虚证

(53)培土生金法的适应证是:肺脾气虚证

(54)属于“金”之五味是:辛

(55)属于“水”之五味是:咸

(56)属于“土”之五味是:黄

(57)属于“火”之五味是:赤

(58)属于“火”之五志是 :喜

(59)属于“木”之五志是:怒

(60)面青、嗜酸,脉炫,其病位多在:肝

(61)面赤、口苦,脉数,其病位多在:心

(62)属于母病及子的是:肺病及肾

(63)属于子病犯母的是:肺病及脾

(64)脾病及肾属于:相乘

(65)肺病及心属于:相侮

(66)温肾阳以补脾阳的治法是:益火补土法

(67)用于治疗肝旺脾虚的治法是:抑木扶土法。

五 脏

(1) 藏象的基本涵义是:内脏及表现与外的生理病理现象

(2) 藏象学说的主要思维方法:以象定脏

(1)五脏共同的生理特点是:满而不实

(3) 区分五脏、六腑和奇恒之腑的最主要依据是:功能特点的不同

(4) 具有“藏而不泻”特点的是:五脏

(2)藏象学说的核心内容是:脏腑

(5) 五脏阴阳的根本是:肾阴与肾阳

(3)心为“君主之官”的理论基础是:心主神明

(6) 心为“五脏六腑之大主”的理论基础是:心主神明

(7) 具有主神明功能的是:心

(4)具有主血脉功能的是:心

(8) 肺主一身之气体现在:生成宗气

(5) 有“华盖”之称的是:肺

(9)“水之上源”是:肺

(6)“气之本”是肺

(10)具有助心行血功能的是:肺

(7)具有主一身之气功能的是:肺

(11)“通调水道”依赖于肺功能的是:宣发肃降

(8)肺之“门户”是:喉

(12)“气血生化之源”指的是:脾

(9)“后天之本”指的是:脾

(13)主升清的脏是:脾

(10)主统血的脏是:脾

(14)主四肢的脏是;脾

(11)主运化水液的脏是:脾

(15)主疏泄的脏是:肝

(12)与情志调畅密切相关的脏是:肝

(16)能够促进脾胃运化的脏是:肝

(13)调节血量的脏是:肝

(17)“刚脏”指的是:肝

(14)具有体阴用阳特性的脏是:肝

(18)主管一身阴阳的脏是:肾

(15)“先天之本”是:肾

(19)化生“天癸”的物质基础是:肾精

(20)促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是:肾阴

(21)主纳气的脏是:肾

(16)与肾主水液有关的是:肾阳的作用

(22)“胃之关”指的是:肾

(17)肾为气之根“与主纳气功能有关

(23)主管生长发育的脏是:肾

(18)主管生殖的脏是:肾

(24)肝主疏泄中最重要的是:调畅气机

(19)“贮痰之器”指的脏是:肺

(25)五脏关系中主要体现在气血方面的两脏是:心与肺

(26)与气的生成关系密切的两脏是:肺与脾

(27)具有化生天癸功能的脏是:肾

(20)具有贮藏血液功能的脏是:肝

(28)与气机升降调节关系密切的两脏是:肺与肝

(29)与血液生成及运行关系密切的两脏是:心与脾 (21)“水火即济”指的是:心肾关系

(30)多发气血两虚病变的两脏是:心与脾

(22)“精血同源”指的是:肝肾关系

(31)血虚的病变多见的两脏是:心与肝

(23)乙癸同源“指的是:肝肾关系

(32)两脏同病多表现为气血两亏得是:心脾两虚 (24)“气之主“指的脏是:肺

(33)“气之根“指的脏是:肾

(25)与维持正常呼吸关系最密切的两脏是:肺与肾

(34)具有藏泄互用关系的两脏是:肾与肝

(26)具有先后天关系的两脏是:脾与肾

(35)与肾相合的是:骨

(27)与肺相合的是:皮

(36)“肝在体”为 :筋

(28)“脾在体”为:肉

(37)“心在志”为:喜

(29)“肾在志”为:恐

(38)五志与脾关心密切的是:思

(30)肾所化生的液是:唾

(39)“在液为汗”的是:心

(31)“在液为延的是:脾

(40)“在窍为目“的是:肝

(32)”在窍为二阴“的是:肾

(41)脾开窍于:口

(33)心开窍于:舌

(42)肺开窍于:鼻

(34)主司二便的脏是:肾

(43)肾的“外华”是:发

(35)其华在唇的脏是:脾

(44)心的“外华”是:面

(36)其华在爪的脏是:肝

(45)“血之余”是:发

(37)“筋之余”是:爪

(46)具有藏神功能的脏是:心

(38)维持内脏位置相对恒定的脏是:脾

(47)具有朝百脉功能的脏是:肺

(39)具有女子先天之称的脏是:肝

(48)生命活动的主宰是:心

(40)具有调畅气机作用的脏是:肝

(49)具有通调水道功能的脏是:肺

(41)具有统血功能的脏是:脾

(50)先天之本是:肾

(42)后天之本是:脾

(51)心之窍在:舌

(43)肝之窍在:目

(52)肺在体合:皮

(44)肝在体合:筋

(53)脾其在华:唇

(45)肾其华在:发

(54)呼吸运动中的气之主是:肺

(46)呼吸运动中的气之根是:肾

(55)称之为刚脏的脏是:肝

(47)司汗孔开合的脏是:肺

(56)筋之余是:爪

(48)血之余是:发

(57)具有精血同源关系的是:肝与肾

(49)具有水火即济关系的是:心与肾

(58)主要体现为气与血关系的是:心与肺

(50)主要表现为血液生成和运行关系的是:心与脾

(59)主要表现为血液和消化方面关系的是:肝与脾

(60)主要表现为血液和神志方面关系的是:心与肝

(61)称为“水火之宅”的脏是:命门

(62)“气血生化之源”是:脾

奇恒之府

(1) 即属六腑又属奇恒之腑的脏腑是:胆

(2) 称为“髓海”的是:脑

(3) 称为“元神之府”的是:脑

(4) 与脑的功能活动关系密切的是:心肝肾

(5) 与女子胞功能活动关系密切的是:心、肝、脾、肾、冲脉、任脉

六腑

(1)六腑共同的生理特点是:实而不满。

(1)“门户”是:齿

(2)“飞门”是:唇

(2)“吸门”是:会厌

(3)大肠小肠之会为:阑门

(3)属于六腑又属奇恒之腑的是:胆

(4)胃的生理功能是:收纳腐熟

(4)小肠的功能是:受盛化物

(5)“中精之腑”是:胆

(5)“中正之官”是:胆

(6)大肠的功能是:传导

(6)“主液”的腑是:小肠

(7)具有“化物”功能的腑是:小肠

(7)“主津”的腑是:大肠

(8)“水谷之海”是: 胃

(8)“受盛之官”是:小肠

(9)“州都之官”是:膀胱

(9)必别清浊是:小肠功能

(10)三焦的生理功能是:通行元气

(10)水液运行的通道是:三焦

(11)具有主决断功能的腑是:胆

(11)水谷气血之海是:胃

(12)主通降的腑是:胃

(12)主必别清浊的是:小肠

(13)膀胱的贮尿、排尿功能依赖于:肾的气化与固摄

(14)“孤腑”是:三焦

(13)上焦的功能特点是:如雾

(15)中焦的功能特点是:如区

(14)下焦的功能特点是:如渎

(16)具有通行元气和运行水液功能的是:三焦

(16)通行元气的腑:三焦

(17)主受盛化物的脏腑是:小肠

(18)主吸收水分和排泄糟粕的脏腑是:大肠

(15)主决断的腑是:胆

(19)会厌被称为:吸门

(16)唇被称为:飞门

(20)下极被称为:魄门

(17)齿被称为:户门

(21)胆为:中精之府

(18)三焦为:孤腑

气血津液

1) 与气的生成密切相关的脏是:肺、脾、肾

(1)行于脉外的气是:卫气

2) 维持血液不逸出于脉外是气的:固摄作用

(2)具有温阳全身作用的气是:卫气

3) 自汗、多尿表现为气之功能减退的是:固摄作用

(3)有“悍气”之称的气是:卫气

4) 易于感冒表现为气之功能减退的是:防御作用

(4)元气运行的道路是:三焦

5) 主管生长发育是气的:推动作用

(5)宗气的分布是:贯注心肺

6) 能促进脏腑功能活动的是气的:推动作用

(6)营气的循行分布是:行于脉中

7) 精气血津液之间相互转化依靠气的:气化作用

(7)卫气的循行分布是:行于脉外

8) 推动人体生长发育,激发各脏腑经络等组织生理功能是气的:推动作用

9) 元气生成的主要物质来源是:肾中精气

(8)与血液运行关系密切的脏腑是:心、脾、肝、肾

10) 人体最根本最重要的气是:元气

(9)机体精神活动的物质基础是:血

11) 胸中之气是:宗气

(10)与血液生成关系最为密切的脏腑是:脾

12) 行于脉内的气是:营气

(11)灌注于骨节、脏腑、脑髓的是:液

13) 清气与水谷之气结合关系到:宗气的生成

(12)与津液代谢关系最为密切的脏腑是:脾、肺、肾

14) 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是:宗气

(13)对水液代谢起主宰作用的是:肾阳气化

15) 与生长发育有关的气是:元气

(14)气随血脱的生理基础是:血能载气

16) 具有营养全身和化生血液作用的气是:营气

17) 具有调节汗孔开合作用的气是:卫气

18) 具有行气血作用的气是:宗气

19) 具有司呼吸作用的气是:宗气

20) 治疗血虚配伍补气药的理论基础是:气能生血

21) 气虚引起血虚的理论基础是:气能生血

22) 治疗大出血时用益气固脱法的理论基础是:气能摄血

23) “吐下之余,定无宗气”的生理基础是:津能载气

24) “夺血着无汗,夺汗者无血”的理论依据是:津血同源

25) 气随汗脱得理论依据是:津能载气

26) 人体一切正常水液的总称是:津液

27) 津与血同源于:水谷精微

28) 与气的生成关系最密切的是:肺、脾、胃、肾

29) 与血的生成关系最密切的是:脾、肝、肾、心

30) 贯心肺以行气血,走息道以行呼吸的气是:宗气

31) 根源于肾,通过三焦而布散全身的气是:元气

32) 上贯心肺下注气街的气是:宗气

33) 具有“慓疾滑利”特性的气是:卫气

34) 与津液生成关系最为密切的是:脾、胃

35) 对津液输布排泄起主宰作用的是:肾

36) 与血液循行关系密切的脏腑是:心、肺、脾、肝

37) 与津液输布关系密切的脏腑是:肺、脾、肝、肾

经络

1) 十二经脉大多运行于:体表

(1)手太阳经分布在:上肢外侧后缘

2) 足三阴经的走向规律是:从足走腹

(2)手厥阴经分布在:上肢内侧中线

3) 手三阴经的走向规律是:从胸走手

(3)手太阴经分布在:上肢内侧前缘

4) 足三阳经的走向规律:从头走足

(4)循行于上肢内侧中线的是:手厥阴心包经

5) 手足三阳经交于:头

(5)循行于上肢外侧中线的是:手少阳三焦经

6) 手足三阴经交于:胸

(6)循行于上肢内侧后缘的是:手少阴心经

7) 循行于下肢内侧后缘的是:足少阴肾精

8) 在内上8寸以上,循行于下肢内侧前缘的是:足太阴脾经

9) 循行于下肢外侧中线的是:足少阳胆经

(7)任脉又称:阴脉之海

10) 循行于下肢外侧前缘的是:足阳明胃经

(8)督脉又称:阳脉之海

11) 躯干部手三阳经分布:肩胛部

(9)主胞胎的是:任脉

(10)称为“血海”的经脉是:冲脉 12) 分布在头部两侧的经脉是:少阳经 13) 分布在面额部的经脉是:阳明经 14) 分布在后头部的经脉是:太阳经 15) 分布在胸腹部的经脉是:足阳明胃经 16) 手太阴肺经与他经相交的处所是:在食指端交于手阳明大肠经 17) 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接处是:目内眦 18) 根据十二经脉气血流注次序,心包经下交的经脉是:手少阳三焦经 19) 根据十二经脉气血流注次序,肾经上交的经脉是:足太阳膀胱经 20) 根据十二经脉气血流注次序,大肠经下交的经脉是:足阳明胃经 21) 与手厥阴相表里的经脉是:手少阳 22) 与足太阴相表里的经脉是:足阳明 23) 均起于胞中的奇经是:冲脉、任脉、督脉 24) 督脉的主要生理功能是:总督一身之阳经 25) 手三阴经在上肢的分布规律是:太阴在前、厥阴在中、少阴在后 26) 手足三阴经在四肢的分布规律是:阳明在前、少阳在中、太阳在后 27) 称为“一源三 ”的经脉是:冲脉、任脉、督脉 28) 奇经八脉中,与脑、髓、肾关系密切的经脉是:督脉 29) 从十二经脉分出的最大分支称之为:经别 30) “总任诸阴”是:任脉 31) 具有调节月经作用的经脉是:冲脉 32) 具有约束纵行诸脉作用的经脉是:带脉 33) 起于足大趾爪甲后丛毛处的经脉是:足厥阴肝经 34) 起于足小趾下,斜行足心的经脉是:足少阴肾经 35) 手足阳明经分布于:头面部 36) 手足少阳经分布于:侧头部 37) 其循行入上齿中的经脉是:足阳明胃经 38) 其循行入下齿中的经脉是:手阳明大肠经 中药五味: 辛味:发散、行气、行血等作用,解表药、行气药、活血药。 甘味:补益、和中、调和药性、缓急止痛的作用。滋养补虚、调和药性、止痛 酸味:收敛、固涩作用。固表止汗、敛肺止咳、涩肠止泻、固精缩尿 苦味:泄热、燥湿、坚阴作用。清泄火热、泄降气逆、通泄大便 咸味:软坚散结、泻下通便作用。泻下、润下通便及软化坚硬 淡味:渗湿利尿的作用。利水渗湿的药物中 涩味:与酸味作用相似。有收敛固涩作用 升降浮沉: 升:上升提举、趋向于上。 降:即下达降逆、趋向于下。 浮:向外发散、趋向于外。 沉:向内收敛,趋向于内。 升浮:属辛、甘,气属温、热 沉降:属苦、酸。咸,性属寒。凉 十八反:本草明言十八反,半蒌贝俭及攻乌, 十九畏: 解表药:发散风寒:麻黄、桂枝、紫苏、生姜、香薷、荆芥、防风、羌活、白芷、细辛、藁本、苍耳子、辛夷 发散风热:薄荷、牛蒡子、蝉脱(甘)、桑叶、菊花、蔓荆子、柴胡(苦)、升麻、葛根(甘) 麻黄:宣肺平喘,利水消肿,发汗解表之要药 桂枝:寒凝血滞诸痛证、痰饮、蓄水证、心悸 紫苏:行气宽中、解鱼蝎毒 生姜:温中止呕、温肺止咳、解毒 香薷:水肿脚气 荆芥:透疹消疮、止血祛风解表 防风:祛风解表、胜湿止痛、止经 羌活:祛风胜湿、止经 ,上半身风寒 白芷:祛风止痛、通鼻窍、燥湿止带、消肿排脓、祛风止痒 细辛:祛风止痛、通窍、温肺化饮

五行与自然、人体对应表:

三、五行的相生相克及制化

五行相生:相互资生、助长和促进

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木

《难经》:生我者为母,我生者为子。

五行相克:相互克制、制约

木克土,土克水,水克火,火克金,金克木

《内经》:克我者为所不胜,我克者为所胜。

五行制化:指五行之间相互生化,相互制约,以维持平衡协调的关系。

五行相乘:相乘为过度的克制

木乘土,土乘水,水乘火,火乘金,金乘木

五行相侮:相侮即反克

木侮金,金侮火,火侮水,水侮土,土侮木

相乘和相侮发生的条件:

A.某一行太强;B.某一行太弱

母子相及:母病及子,子病及母

(一)说明五脏的生理功能及其相互关系

(二)说明人体与内外环境的统一

(三)说明五脏病变的相互影响

1.相生关系传变

(1)母病及子:病变从母脏传到子脏。肝肾阴虚

(2)子病及母:病变从子脏传到母脏。心肝火旺

2.相克关系传变

(1)相乘肝气犯脾(木乘土)

(2)相侮肝火犯肺(木侮金)

(四)协助疾病的诊断

(五)指导病证的治疗

1.指导脏腑用药药物的颜色、气味

2.控制疾病的传变

《金匮要略》:“见肝之病,知肝传脾,当先实脾。”

3.确定治则和治法

(1)治则

相生——虚则补其母,实则泻其子;相克——抑强扶弱

(2)治法

三、五行的相生相克及制化

五行相生:相互资生、助长和促进

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木

《难经》:生我者为母,我生者为子。

五行相克:相互克制、制约

木克土,土克水,水克火,火克金,金克木

《内经》:克我者为所不胜,我克者为所胜。

五行制化:指五行之间相互生化,相互制约,以维持平衡协调的关系。

五行相乘:相乘为过度的克制

木乘土,土乘水,水乘火,火乘金,金乘木

五行相侮:相侮即反克

木侮金,金侮火,火侮水,水侮土,土侮木

相乘和相侮发生的条件:

A.某一行太强;B.某一行太弱

母子相及:母病及子,子病及母

(一)说明五脏的生理功能及其相互关系

(二)说明人体与内外环境的统一

(三)说明五脏病变的相互影响

1.相生关系传变

(1)母病及子:病变从母脏传到子脏。肝肾阴虚

(2)子病及母:病变从子脏传到母脏。心肝火旺

2.相克关系传变

(1)相乘肝气犯脾(木乘土)

(2)相侮肝火犯肺(木侮金)

(四)协助疾病的诊断

(五)指导病证的治疗

1.指导脏腑用药药物的颜色、气味

2.控制疾病的传变

《金匮要略》:“见肝之病,知肝传脾,当先实脾。”

3.确定治则和治法

(1)治则

相生——虚则补其母,实则泻其子;相克——抑强扶弱

(2)治法

气、阴阳、五行之间的关系(一)

气与阴阳不可分割,阴阳来源于气的变化。中国古代哲学界将阴阳二气视作一元之气自身的变化结果。宋·张载在《易传》太极阴阳学说的基础上,提出了“气有阴阳”,“一物两体”学说,其认为“一物两体,气也”(《正蒙》)。

《医学六要》指出:“气为动静之主。”动静统一是气的存在状态。气的运动源泉在于气本身具有克制与反克制的能力。这种克制与反克制的作用就是阴阳二气的对立统一。气是阴阳的矛盾统一体。阴阳的对立统一是天地万物运动变化的总规律。故曰“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之始。”阴阳的对立统一也是人体生命活动的总规律。

气、阴阳、五行之间的关系(二)

五行为气的5种不同的表现形式。《云笈七笺》吸收了阴阳五行思想,根据“元气本一,化生有万”的理论,阐述了气与五行的关系,谓:“一含五气,为水、为火、为木、为金、为土”,“元气分而为五行,五行归于一气”。《白虎通》曰:“五行者……金木水火土也,言行者,欲言为天行气之义也”。由于气是构成万物的本原,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。所以五行实际上是由气的运动变化而生,五行统一于一气。如此就将五行多元物质结构概念统一于气一元论的单一物质概念之中。

气、阴阳、五行之间的关系(三)

中国古代哲学认为:“天降阳,地出阴,阴阳合而生五行”(《李觏《删定易图序论一》),即五行本原于阴阳之气,阴阳二气相互作用而产生五行。“阴变阳合而生水、火、木、金、土。五气顺布,四时行焉”,“阴阳之为五行,有分而言之者,如木火阳而金水阴也;有合而言之者,如木之甲,火之丙,土之戊,金之庚,水之壬皆阳,而乙丁己辛癸皆阴也。以此推之健顺,五常之理可见”(《御纂情理精义·卷十》)。即太极生阴阳,阴阳化五行。总之,“本是一气,分而言之曰阴阳,又就阴阳中细分之则为五行。五气即二气,二气即一气”(吴澄《吴文正公集·答人问性理》)。一气分阴阳,阴阳生五行,阴阳五行均为气之消息变化。

气、阴阳、五行之间的关系(四)

阴阳学说旨在说明一切生命现象都包含着阴阳两个矛盾方面。就人体而言,“人生有形,不离阴阳”(《素问·宝命全形论》),“生之本,本于阴阳”(《素问·生气通天论》),揭示了生命运动的动因、源泉和最一般最普遍的联系和形式。

五行学说具体地说明了人体脏腑经络的结构关系及其调节方式,即人体整体动态平衡的特殊规律。所以,中医学言脏腑必及阴阳而寓五行,论脏腑的生克制化又必赅阴阳。健康的本质是机体内部,以及机体与外界环境的动态平衡,调节阴阳,以求得机体整体平衡是中医治疗疾病的根本原则,所谓“治病必求其本”,“本者,本于阴阳也”。而五行相生相胜的多路调节则是调节阴阳的具体化。

气、阴阳、五行之间的关系(五)

阴阳言气的矛盾对立,五行说明气有生克,两者相互渗透,相互包涵,“举阴阳则赅五行,阴阳各具五行也;举五行即赅阴阳,五行各具阴阳也”(戴震《孟子字义疏证·天道》)。“五行,即阴阳之质;阴阳,即五行之气。气非质不立,质非气不行。行也者,所以引阴阳之气也”(《类经图翼·运气》)。气化流行,生生不息。气化是一个自然过程,气运动变化的根本原因,在于其自身内部的阴阳五行的矛盾运动。阴阳有动静,五行有生克,于是形成了气的运动变化。

气一元论更具“本体论”性质,旨在说明天地万物的物质统一性,人之生死,全在乎气。阴阳五行学说更具方法论特征。

气、阴阳、五行之间的关系(六)

气、阴阳、五行都是中国传统哲学的重要范畴。气在与阴阳、五行的纵横联结中,构成了气→阴阳→五行的逻辑结构系统,形成了中国传统哲学自身的特点。中医学按着这一逻辑结构,从气→阴阳→五行的矛盾运动,阐述了生命运动的基本规律,构筑了中医学的理论体系。

五行学说

(1) 五行中具有“曲直”特性的是:木

(19)长夏的五行属性是:土

(2) 五行中“木”的特性是:曲直

(20)按五行生克关系,肝为脾之:所不胜

(3) 五行中“土”的特性是:

(21)按五行生克关系,木之所不胜是:金

(4) 五行中“金“的特性是:从革

(22)按五行生克关系,肺的所不胜之脏是:心

(5) 五行中具有“润下“特性的是:水

(23)按五行生克关系,肾的所不胜之脏是:脾

(6) 属于五行之“火“的是微音

(24)按五行生克关系,心的所不胜之脏是:肾

(7) 季节中属于五行之“土“的是:长夏

(25)按五行生克关系,肝的所不胜之脏是:脾

(8) 五行中“木”的“母”行是:水

(26)肺病及肝的五行传变是:相乘

(9) 五行中“水”的“子”行是:木

(27)肺病及肾的五行传变是:母病及子

(10)五行中“金”的“所不胜”之行是:火

(28)肺病及脾的五行传变是:子病犯母

(11)五行中“金”的“所胜”之行是:木

(29)肺病及心的五行传变是:相侮

(12)金是水的:母

(30)属于“五行相乘”的脏腑传变是:心病及肺

(13) 火是水的:所胜

(31)属于“五行相侮”的脏腑传变是:心病及肾

(14) 木是金的:所胜

(32)属于“母病及子”传变的是:心病及脾

(15) 土是金的;母

(33)属于“子病犯母”传变的是:心病及肝

(16) 下列选项属于五行之“土”的是:口(34)“亢则害,承乃制”说明了五行之间的:制化关系

(17) 属于五行之“金”的是:皮 (35)“见肝之病,知肝传脾”是指:木乘土

(18) 属五行之“水”的是:恐 (36)“木火刑金”属于:相侮

(37)五行学说认为病情较重的色脉关系:色与脉的五行属性相克

(38)五行学说认为病情较轻的色脉关系:色与脉的五行属性相生

(39)见面青色,脉见炫象的病证是:肝病

(40)面见赤色,脉见洪象的病证是:心病

(41)培土生金法的理论基础是:五行相生

(42)泻南补北法的理论基础是:五行相克

(43)“实则泻其子”的治则是:肝旺泻心

(44)根据五行相生规律确立的治法是:益火补土

(45)根据五行相克规律确立的治法是 :抑木扶土

(46)根据五行相克规律,怒能胜:思

(47)根据五行相克规律,思能胜:恐

(48)五行相生规律传变的是 :水不涵木

(49)泻南补北法的适应证是:心肾不交证

(50)滋水涵木法的适应症是:肝阳偏亢证

(51)佐金平木法的适应症是:肝火犯肺证

(52)金水相生法的适应症是:肺肾阴虚证

(53)培土生金法的适应证是:肺脾气虚证

(54)属于“金”之五味是:辛

(55)属于“水”之五味是:咸

(56)属于“土”之五味是:黄

(57)属于“火”之五味是:赤

(58)属于“火”之五志是 :喜

(59)属于“木”之五志是:怒

(60)面青、嗜酸,脉炫,其病位多在:肝

(61)面赤、口苦,脉数,其病位多在:心

(62)属于母病及子的是:肺病及肾

(63)属于子病犯母的是:肺病及脾

(64)脾病及肾属于:相乘

(65)肺病及心属于:相侮

(66)温肾阳以补脾阳的治法是:益火补土法

(67)用于治疗肝旺脾虚的治法是:抑木扶土法。

五 脏

(1) 藏象的基本涵义是:内脏及表现与外的生理病理现象

(2) 藏象学说的主要思维方法:以象定脏

(1)五脏共同的生理特点是:满而不实

(3) 区分五脏、六腑和奇恒之腑的最主要依据是:功能特点的不同

(4) 具有“藏而不泻”特点的是:五脏

(2)藏象学说的核心内容是:脏腑

(5) 五脏阴阳的根本是:肾阴与肾阳

(3)心为“君主之官”的理论基础是:心主神明

(6) 心为“五脏六腑之大主”的理论基础是:心主神明

(7) 具有主神明功能的是:心

(4)具有主血脉功能的是:心

(8) 肺主一身之气体现在:生成宗气

(5) 有“华盖”之称的是:肺

(9)“水之上源”是:肺

(6)“气之本”是肺

(10)具有助心行血功能的是:肺

(7)具有主一身之气功能的是:肺

(11)“通调水道”依赖于肺功能的是:宣发肃降

(8)肺之“门户”是:喉

(12)“气血生化之源”指的是:脾

(9)“后天之本”指的是:脾

(13)主升清的脏是:脾

(10)主统血的脏是:脾

(14)主四肢的脏是;脾

(11)主运化水液的脏是:脾

(15)主疏泄的脏是:肝

(12)与情志调畅密切相关的脏是:肝

(16)能够促进脾胃运化的脏是:肝

(13)调节血量的脏是:肝

(17)“刚脏”指的是:肝

(14)具有体阴用阳特性的脏是:肝

(18)主管一身阴阳的脏是:肾

(15)“先天之本”是:肾

(19)化生“天癸”的物质基础是:肾精

(20)促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是:肾阴

(21)主纳气的脏是:肾

(16)与肾主水液有关的是:肾阳的作用

(22)“胃之关”指的是:肾

(17)肾为气之根“与主纳气功能有关

(23)主管生长发育的脏是:肾

(18)主管生殖的脏是:肾

(24)肝主疏泄中最重要的是:调畅气机

(19)“贮痰之器”指的脏是:肺

(25)五脏关系中主要体现在气血方面的两脏是:心与肺

(26)与气的生成关系密切的两脏是:肺与脾

(27)具有化生天癸功能的脏是:肾

(20)具有贮藏血液功能的脏是:肝

(28)与气机升降调节关系密切的两脏是:肺与肝

(29)与血液生成及运行关系密切的两脏是:心与脾 (21)“水火即济”指的是:心肾关系

(30)多发气血两虚病变的两脏是:心与脾

(22)“精血同源”指的是:肝肾关系

(31)血虚的病变多见的两脏是:心与肝

(23)乙癸同源“指的是:肝肾关系

(32)两脏同病多表现为气血两亏得是:心脾两虚 (24)“气之主“指的脏是:肺

(33)“气之根“指的脏是:肾

(25)与维持正常呼吸关系最密切的两脏是:肺与肾

(34)具有藏泄互用关系的两脏是:肾与肝

(26)具有先后天关系的两脏是:脾与肾

(35)与肾相合的是:骨

(27)与肺相合的是:皮

(36)“肝在体”为 :筋

(28)“脾在体”为:肉

(37)“心在志”为:喜

(29)“肾在志”为:恐

(38)五志与脾关心密切的是:思

(30)肾所化生的液是:唾

(39)“在液为汗”的是:心

(31)“在液为延的是:脾

(40)“在窍为目“的是:肝

(32)”在窍为二阴“的是:肾

(41)脾开窍于:口

(33)心开窍于:舌

(42)肺开窍于:鼻

(34)主司二便的脏是:肾

(43)肾的“外华”是:发

(35)其华在唇的脏是:脾

(44)心的“外华”是:面

(36)其华在爪的脏是:肝

(45)“血之余”是:发

(37)“筋之余”是:爪

(46)具有藏神功能的脏是:心

(38)维持内脏位置相对恒定的脏是:脾

(47)具有朝百脉功能的脏是:肺

(39)具有女子先天之称的脏是:肝

(48)生命活动的主宰是:心

(40)具有调畅气机作用的脏是:肝

(49)具有通调水道功能的脏是:肺

(41)具有统血功能的脏是:脾

(50)先天之本是:肾

(42)后天之本是:脾

(51)心之窍在:舌

(43)肝之窍在:目

(52)肺在体合:皮

(44)肝在体合:筋

(53)脾其在华:唇

(45)肾其华在:发

(54)呼吸运动中的气之主是:肺

(46)呼吸运动中的气之根是:肾

(55)称之为刚脏的脏是:肝

(47)司汗孔开合的脏是:肺

(56)筋之余是:爪

(48)血之余是:发

(57)具有精血同源关系的是:肝与肾

(49)具有水火即济关系的是:心与肾

(58)主要体现为气与血关系的是:心与肺

(50)主要表现为血液生成和运行关系的是:心与脾

(59)主要表现为血液和消化方面关系的是:肝与脾

(60)主要表现为血液和神志方面关系的是:心与肝

(61)称为“水火之宅”的脏是:命门

(62)“气血生化之源”是:脾

奇恒之府

(1) 即属六腑又属奇恒之腑的脏腑是:胆

(2) 称为“髓海”的是:脑

(3) 称为“元神之府”的是:脑

(4) 与脑的功能活动关系密切的是:心肝肾

(5) 与女子胞功能活动关系密切的是:心、肝、脾、肾、冲脉、任脉

六腑

(1)六腑共同的生理特点是:实而不满。

(1)“门户”是:齿

(2)“飞门”是:唇

(2)“吸门”是:会厌

(3)大肠小肠之会为:阑门

(3)属于六腑又属奇恒之腑的是:胆

(4)胃的生理功能是:收纳腐熟

(4)小肠的功能是:受盛化物

(5)“中精之腑”是:胆

(5)“中正之官”是:胆

(6)大肠的功能是:传导

(6)“主液”的腑是:小肠

(7)具有“化物”功能的腑是:小肠

(7)“主津”的腑是:大肠

(8)“水谷之海”是: 胃

(8)“受盛之官”是:小肠

(9)“州都之官”是:膀胱

(9)必别清浊是:小肠功能

(10)三焦的生理功能是:通行元气

(10)水液运行的通道是:三焦

(11)具有主决断功能的腑是:胆

(11)水谷气血之海是:胃

(12)主通降的腑是:胃

(12)主必别清浊的是:小肠

(13)膀胱的贮尿、排尿功能依赖于:肾的气化与固摄

(14)“孤腑”是:三焦

(13)上焦的功能特点是:如雾

(15)中焦的功能特点是:如区

(14)下焦的功能特点是:如渎

(16)具有通行元气和运行水液功能的是:三焦

(16)通行元气的腑:三焦

(17)主受盛化物的脏腑是:小肠

(18)主吸收水分和排泄糟粕的脏腑是:大肠

(15)主决断的腑是:胆

(19)会厌被称为:吸门

(16)唇被称为:飞门

(20)下极被称为:魄门

(17)齿被称为:户门

(21)胆为:中精之府

(18)三焦为:孤腑

气血津液

1) 与气的生成密切相关的脏是:肺、脾、肾

(1)行于脉外的气是:卫气

2) 维持血液不逸出于脉外是气的:固摄作用

(2)具有温阳全身作用的气是:卫气

3) 自汗、多尿表现为气之功能减退的是:固摄作用

(3)有“悍气”之称的气是:卫气

4) 易于感冒表现为气之功能减退的是:防御作用

(4)元气运行的道路是:三焦

5) 主管生长发育是气的:推动作用

(5)宗气的分布是:贯注心肺

6) 能促进脏腑功能活动的是气的:推动作用

(6)营气的循行分布是:行于脉中

7) 精气血津液之间相互转化依靠气的:气化作用

(7)卫气的循行分布是:行于脉外

8) 推动人体生长发育,激发各脏腑经络等组织生理功能是气的:推动作用

9) 元气生成的主要物质来源是:肾中精气

(8)与血液运行关系密切的脏腑是:心、脾、肝、肾

10) 人体最根本最重要的气是:元气

(9)机体精神活动的物质基础是:血

11) 胸中之气是:宗气

(10)与血液生成关系最为密切的脏腑是:脾

12) 行于脉内的气是:营气

(11)灌注于骨节、脏腑、脑髓的是:液

13) 清气与水谷之气结合关系到:宗气的生成

(12)与津液代谢关系最为密切的脏腑是:脾、肺、肾

14) 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是:宗气

(13)对水液代谢起主宰作用的是:肾阳气化

15) 与生长发育有关的气是:元气

(14)气随血脱的生理基础是:血能载气

16) 具有营养全身和化生血液作用的气是:营气

17) 具有调节汗孔开合作用的气是:卫气

18) 具有行气血作用的气是:宗气

19) 具有司呼吸作用的气是:宗气

20) 治疗血虚配伍补气药的理论基础是:气能生血

21) 气虚引起血虚的理论基础是:气能生血

22) 治疗大出血时用益气固脱法的理论基础是:气能摄血

23) “吐下之余,定无宗气”的生理基础是:津能载气

24) “夺血着无汗,夺汗者无血”的理论依据是:津血同源

25) 气随汗脱得理论依据是:津能载气

26) 人体一切正常水液的总称是:津液

27) 津与血同源于:水谷精微

28) 与气的生成关系最密切的是:肺、脾、胃、肾

29) 与血的生成关系最密切的是:脾、肝、肾、心

30) 贯心肺以行气血,走息道以行呼吸的气是:宗气

31) 根源于肾,通过三焦而布散全身的气是:元气

32) 上贯心肺下注气街的气是:宗气

33) 具有“慓疾滑利”特性的气是:卫气

34) 与津液生成关系最为密切的是:脾、胃

35) 对津液输布排泄起主宰作用的是:肾

36) 与血液循行关系密切的脏腑是:心、肺、脾、肝

37) 与津液输布关系密切的脏腑是:肺、脾、肝、肾

经络

1) 十二经脉大多运行于:体表

(1)手太阳经分布在:上肢外侧后缘

2) 足三阴经的走向规律是:从足走腹

(2)手厥阴经分布在:上肢内侧中线

3) 手三阴经的走向规律是:从胸走手

(3)手太阴经分布在:上肢内侧前缘

4) 足三阳经的走向规律:从头走足

(4)循行于上肢内侧中线的是:手厥阴心包经

5) 手足三阳经交于:头

(5)循行于上肢外侧中线的是:手少阳三焦经

6) 手足三阴经交于:胸

(6)循行于上肢内侧后缘的是:手少阴心经

7) 循行于下肢内侧后缘的是:足少阴肾精

8) 在内上8寸以上,循行于下肢内侧前缘的是:足太阴脾经

9) 循行于下肢外侧中线的是:足少阳胆经

(7)任脉又称:阴脉之海

10) 循行于下肢外侧前缘的是:足阳明胃经

(8)督脉又称:阳脉之海

11) 躯干部手三阳经分布:肩胛部

(9)主胞胎的是:任脉

气、阴阳、五行之间的关系(一)

气与阴阳不可分割,阴阳来源于气的变化。中国古代哲学界将阴阳二气视作一元之气自身的变化结果。宋·张载在《易传》太极阴阳学说的基础上,提出了“气有阴阳”,“一物两体”学说,其认为“一物两体,气也”(《正蒙》)。

《医学六要》指出:“气为动静之主。”动静统一是气的存在状态。气的运动源泉在于气本身具有克制与反克制的能力。这种克制与反克制的作用就是阴阳二气的对立统一。气是阴阳的矛盾统一体。阴阳的对立统一是天地万物运动变化的总规律。故曰“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之始。”阴阳的对立统一也是人体生命活动的总规律。

气、阴阳、五行之间的关系(二)

五行为气的5种不同的表现形式。《云笈七笺》吸收了阴阳五行思想,根据“元气本一,化生有万”的理论,阐述了气与五行的关系,谓:“一含五气,为水、为火、为木、为金、为土”,“元气分而为五行,五行归于一气”。《白虎通》曰:“五行者……金木水火土也,言行者,欲言为天行气之义也”。由于气是构成万物的本原,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。所以五行实际上是由气的运动变化而生,五行统一于一气。如此就将五行多元物质结构概念统一于气一元论的单一物质概念之中。

气、阴阳、五行之间的关系(三)

中国古代哲学认为:“天降阳,地出阴,阴阳合而生五行”(《李觏《删定易图序论一》),即五行本原于阴阳之气,阴阳二气相互作用而产生五行。“阴变阳合而生水、火、木、金、土。五气顺布,四时行焉”,“阴阳之为五行,有分而言之者,如木火阳而金水阴也;有合而言之者,如木之甲,火之丙,土之戊,金之庚,水之壬皆阳,而乙丁己辛癸皆阴也。以此推之健顺,五常之理可见”(《御纂情理精义·卷十》)。即太极生阴阳,阴阳化五行。总之,“本是一气,分而言之曰阴阳,又就阴阳中细分之则为五行。五气即二气,二气即一气”(吴澄《吴文正公集·答人问性理》)。一气分阴阳,阴阳生五行,阴阳五行均为气之消息变化。

气、阴阳、五行之间的关系(四)

阴阳学说旨在说明一切生命现象都包含着阴阳两个矛盾方面。就人体而言,“人生有形,不离阴阳”(《素问·宝命全形论》),“生之本,本于阴阳”(《素问·生气通天论》),揭示了生命运动的动因、源泉和最一般最普遍的联系和形式。

五行学说具体地说明了人体脏腑经络的结构关系及其调节方式,即人体整体动态平衡的特殊规律。所以,中医学言脏腑必及阴阳而寓五行,论脏腑的生克制化又必赅阴阳。健康的本质是机体内部,以及机体与外界环境的动态平衡,调节阴阳,以求得机体整体平衡是中医治疗疾病的根本原则,所谓“治病必求其本”,“本者,本于阴阳也”。而五行相生相胜的多路调节则是调节阴阳的具体化。

气、阴阳、五行之间的关系(五)

阴阳言气的矛盾对立,五行说明气有生克,两者相互渗透,相互包涵,“举阴阳则赅五行,阴阳各具五行也;举五行即赅阴阳,五行各具阴阳也”(戴震《孟子字义疏证·天道》)。“五行,即阴阳之质;阴阳,即五行之气。气非质不立,质非气不行。行也者,所以引阴阳之气也”(《类经图翼·运气》)。气化流行,生生不息。气化是一个自然过程,气运动变化的根本原因,在于其自身内部的阴阳五行的矛盾运动。阴阳有动静,五行有生克,于是形成了气的运动变化。

气一元论更具“本体论”性质,旨在说明天地万物的物质统一性,人之生死,全在乎气。阴阳五行学说更具方法论特征。

气、阴阳、五行之间的关系(六)

气、阴阳、五行都是中国传统哲学的重要范畴。气在与阴阳、五行的纵横联结中,构成了气→阴阳→五行的逻辑结构系统,形成了中国传统哲学自身的特点。中医学按着这一逻辑结构,从气→阴阳→五行的矛盾运动,阐述了生命运动的基本规律,构筑了中医学的理论体系。

五行学说

(1) 五行中具有“曲直”特性的是:木

(19)长夏的五行属性是:土

(2) 五行中“木”的特性是:曲直

(20)按五行生克关系,肝为脾之:所不胜

(3) 五行中“土”的特性是:

(21)按五行生克关系,木之所不胜是:金

(4) 五行中“金“的特性是:从革

(22)按五行生克关系,肺的所不胜之脏是:心

(5) 五行中具有“润下“特性的是:水

(23)按五行生克关系,肾的所不胜之脏是:脾

(6) 属于五行之“火“的是微音

(24)按五行生克关系,心的所不胜之脏是:肾

(7) 季节中属于五行之“土“的是:长夏

(25)按五行生克关系,肝的所不胜之脏是:脾

(8) 五行中“木”的“母”行是:水

(26)肺病及肝的五行传变是:相乘

(9) 五行中“水”的“子”行是:木

(27)肺病及肾的五行传变是:母病及子

(10)五行中“金”的“所不胜”之行是:火

(28)肺病及脾的五行传变是:子病犯母

(11)五行中“金”的“所胜”之行是:木

(29)肺病及心的五行传变是:相侮

(12)金是水的:母

(30)属于“五行相乘”的脏腑传变是:心病及肺

(13) 火是水的:所胜

(31)属于“五行相侮”的脏腑传变是:心病及肾

(14) 木是金的:所胜

(32)属于“母病及子”传变的是:心病及脾

(15) 土是金的;母

(33)属于“子病犯母”传变的是:心病及肝

(16) 下列选项属于五行之“土”的是:口(34)“亢则害,承乃制”说明了五行之间的:制化关系

(17) 属于五行之“金”的是:皮 (35)“见肝之病,知肝传脾”是指:木乘土

(18) 属五行之“水”的是:恐 (36)“木火刑金”属于:相侮

(37)五行学说认为病情较重的色脉关系:色与脉的五行属性相克

(38)五行学说认为病情较轻的色脉关系:色与脉的五行属性相生

(39)见面青色,脉见炫象的病证是:肝病

(40)面见赤色,脉见洪象的病证是:心病

(41)培土生金法的理论基础是:五行相生

(42)泻南补北法的理论基础是:五行相克

(43)“实则泻其子”的治则是:肝旺泻心

(44)根据五行相生规律确立的治法是:益火补土

(45)根据五行相克规律确立的治法是 :抑木扶土

(46)根据五行相克规律,怒能胜:思

(47)根据五行相克规律,思能胜:恐

(48)五行相生规律传变的是 :水不涵木

(49)泻南补北法的适应证是:心肾不交证

(50)滋水涵木法的适应症是:肝阳偏亢证

(51)佐金平木法的适应症是:肝火犯肺证

(52)金水相生法的适应症是:肺肾阴虚证

(53)培土生金法的适应证是:肺脾气虚证

(54)属于“金”之五味是:辛

(55)属于“水”之五味是:咸

(56)属于“土”之五味是:黄

(57)属于“火”之五味是:赤

(58)属于“火”之五志是 :喜

(59)属于“木”之五志是:怒

(60)面青、嗜酸,脉炫,其病位多在:肝

(61)面赤、口苦,脉数,其病位多在:心

(62)属于母病及子的是:肺病及肾

(63)属于子病犯母的是:肺病及脾

(64)脾病及肾属于:相乘

(65)肺病及心属于:相侮

(66)温肾阳以补脾阳的治法是:益火补土法

(67)用于治疗肝旺脾虚的治法是:抑木扶土法。

五 脏

(1) 藏象的基本涵义是:内脏及表现与外的生理病理现象

(2) 藏象学说的主要思维方法:以象定脏

(1)五脏共同的生理特点是:满而不实

(3) 区分五脏、六腑和奇恒之腑的最主要依据是:功能特点的不同

(4) 具有“藏而不泻”特点的是:五脏

(2)藏象学说的核心内容是:脏腑

(5) 五脏阴阳的根本是:肾阴与肾阳

(3)心为“君主之官”的理论基础是:心主神明

(6) 心为“五脏六腑之大主”的理论基础是:心主神明

(7) 具有主神明功能的是:心

(4)具有主血脉功能的是:心

(8) 肺主一身之气体现在:生成宗气

(5) 有“华盖”之称的是:肺

(9)“水之上源”是:肺

(6)“气之本”是肺

(10)具有助心行血功能的是:肺

(7)具有主一身之气功能的是:肺

(11)“通调水道”依赖于肺功能的是:宣发肃降

(8)肺之“门户”是:喉

(12)“气血生化之源”指的是:脾

(9)“后天之本”指的是:脾

(13)主升清的脏是:脾

(10)主统血的脏是:脾

(14)主四肢的脏是;脾

(11)主运化水液的脏是:脾

(15)主疏泄的脏是:肝

(12)与情志调畅密切相关的脏是:肝

(16)能够促进脾胃运化的脏是:肝

(13)调节血量的脏是:肝

(17)“刚脏”指的是:肝

(14)具有体阴用阳特性的脏是:肝

(18)主管一身阴阳的脏是:肾

(15)“先天之本”是:肾

(19)化生“天癸”的物质基础是:肾精

(20)促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是:肾阴

(21)主纳气的脏是:肾

(16)与肾主水液有关的是:肾阳的作用

(22)“胃之关”指的是:肾

(17)肾为气之根“与主纳气功能有关

(23)主管生长发育的脏是:肾

(18)主管生殖的脏是:肾

(24)肝主疏泄中最重要的是:调畅气机

(19)“贮痰之器”指的脏是:肺

(25)五脏关系中主要体现在气血方面的两脏是:心与肺

(26)与气的生成关系密切的两脏是:肺与脾

(27)具有化生天癸功能的脏是:肾

(20)具有贮藏血液功能的脏是:肝

(28)与气机升降调节关系密切的两脏是:肺与肝

(29)与血液生成及运行关系密切的两脏是:心与脾 (21)“水火即济”指的是:心肾关系

(30)多发气血两虚病变的两脏是:心与脾

(22)“精血同源”指的是:肝肾关系

(31)血虚的病变多见的两脏是:心与肝

(23)乙癸同源“指的是:肝肾关系

(32)两脏同病多表现为气血两亏得是:心脾两虚 (24)“气之主“指的脏是:肺

(33)“气之根“指的脏是:肾

(25)与维持正常呼吸关系最密切的两脏是:肺与肾

(34)具有藏泄互用关系的两脏是:肾与肝

(26)具有先后天关系的两脏是:脾与肾

(35)与肾相合的是:骨

(27)与肺相合的是:皮

(36)“肝在体”为 :筋

(28)“脾在体”为:肉

(37)“心在志”为:喜

(29)“肾在志”为:恐

(38)五志与脾关心密切的是:思

(30)肾所化生的液是:唾

(39)“在液为汗”的是:心

(31)“在液为延的是:脾

(40)“在窍为目“的是:肝

(32)”在窍为二阴“的是:肾

(41)脾开窍于:口

(33)心开窍于:舌

(42)肺开窍于:鼻

(34)主司二便的脏是:肾

(43)肾的“外华”是:发

(35)其华在唇的脏是:脾

(44)心的“外华”是:面

(36)其华在爪的脏是:肝

(45)“血之余”是:发

(37)“筋之余”是:爪

(46)具有藏神功能的脏是:心

(38)维持内脏位置相对恒定的脏是:脾

(47)具有朝百脉功能的脏是:肺

(39)具有女子先天之称的脏是:肝

(48)生命活动的主宰是:心

(40)具有调畅气机作用的脏是:肝

(49)具有通调水道功能的脏是:肺

(41)具有统血功能的脏是:脾

(50)先天之本是:肾

(42)后天之本是:脾

(51)心之窍在:舌

(43)肝之窍在:目

(52)肺在体合:皮

(44)肝在体合:筋

(53)脾其在华:唇

(45)肾其华在:发

(54)呼吸运动中的气之主是:肺

(46)呼吸运动中的气之根是:肾

(55)称之为刚脏的脏是:肝

(47)司汗孔开合的脏是:肺

(56)筋之余是:爪

(48)血之余是:发

(57)具有精血同源关系的是:肝与肾

(49)具有水火即济关系的是:心与肾

(58)主要体现为气与血关系的是:心与肺

(50)主要表现为血液生成和运行关系的是:心与脾

(59)主要表现为血液和消化方面关系的是:肝与脾

(60)主要表现为血液和神志方面关系的是:心与肝

(61)称为“水火之宅”的脏是:命门

(62)“气血生化之源”是:脾

奇恒之府

(1) 即属六腑又属奇恒之腑的脏腑是:胆

(2) 称为“髓海”的是:脑

(3) 称为“元神之府”的是:脑

(4) 与脑的功能活动关系密切的是:心肝肾

(5) 与女子胞功能活动关系密切的是:心、肝、脾、肾、冲脉、任脉

六腑

(1)六腑共同的生理特点是:实而不满。

(1)“门户”是:齿

(2)“飞门”是:唇

(2)“吸门”是:会厌

(3)大肠小肠之会为:阑门

(3)属于六腑又属奇恒之腑的是:胆

(4)胃的生理功能是:收纳腐熟

(4)小肠的功能是:受盛化物

(5)“中精之腑”是:胆

(5)“中正之官”是:胆

(6)大肠的功能是:传导

(6)“主液”的腑是:小肠

(7)具有“化物”功能的腑是:小肠

(7)“主津”的腑是:大肠

(8)“水谷之海”是: 胃

(8)“受盛之官”是:小肠

(9)“州都之官”是:膀胱

(9)必别清浊是:小肠功能

(10)三焦的生理功能是:通行元气

(10)水液运行的通道是:三焦

(11)具有主决断功能的腑是:胆

(11)水谷气血之海是:胃

(12)主通降的腑是:胃

(12)主必别清浊的是:小肠

(13)膀胱的贮尿、排尿功能依赖于:肾的气化与固摄

(14)“孤腑”是:三焦

(13)上焦的功能特点是:如雾

(15)中焦的功能特点是:如区

(14)下焦的功能特点是:如渎

(16)具有通行元气和运行水液功能的是:三焦

(16)通行元气的腑:三焦

(17)主受盛化物的脏腑是:小肠

(18)主吸收水分和排泄糟粕的脏腑是:大肠

(15)主决断的腑是:胆

(19)会厌被称为:吸门

(16)唇被称为:飞门

(20)下极被称为:魄门

(17)齿被称为:户门

(21)胆为:中精之府

(18)三焦为:孤腑

气血津液

1) 与气的生成密切相关的脏是:肺、脾、肾

(1)行于脉外的气是:卫气

2) 维持血液不逸出于脉外是气的:固摄作用

(2)具有温阳全身作用的气是:卫气

3) 自汗、多尿表现为气之功能减退的是:固摄作用

(3)有“悍气”之称的气是:卫气

4) 易于感冒表现为气之功能减退的是:防御作用

(4)元气运行的道路是:三焦

5) 主管生长发育是气的:推动作用

(5)宗气的分布是:贯注心肺

6) 能促进脏腑功能活动的是气的:推动作用

(6)营气的循行分布是:行于脉中

7) 精气血津液之间相互转化依靠气的:气化作用

(7)卫气的循行分布是:行于脉外

8) 推动人体生长发育,激发各脏腑经络等组织生理功能是气的:推动作用

9) 元气生成的主要物质来源是:肾中精气

(8)与血液运行关系密切的脏腑是:心、脾、肝、肾

10) 人体最根本最重要的气是:元气

(9)机体精神活动的物质基础是:血

11) 胸中之气是:宗气

(10)与血液生成关系最为密切的脏腑是:脾

12) 行于脉内的气是:营气

(11)灌注于骨节、脏腑、脑髓的是:液

13) 清气与水谷之气结合关系到:宗气的生成

(12)与津液代谢关系最为密切的脏腑是:脾、肺、肾

14) 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是:宗气

(13)对水液代谢起主宰作用的是:肾阳气化

15) 与生长发育有关的气是:元气

(14)气随血脱的生理基础是:血能载气

16) 具有营养全身和化生血液作用的气是:营气

17) 具有调节汗孔开合作用的气是:卫气

18) 具有行气血作用的气是:宗气

19) 具有司呼吸作用的气是:宗气

20) 治疗血虚配伍补气药的理论基础是:气能生血

21) 气虚引起血虚的理论基础是:气能生血

22) 治疗大出血时用益气固脱法的理论基础是:气能摄血

23) “吐下之余,定无宗气”的生理基础是:津能载气

24) “夺血着无汗,夺汗者无血”的理论依据是:津血同源

25) 气随汗脱得理论依据是:津能载气

26) 人体一切正常水液的总称是:津液

27) 津与血同源于:水谷精微

28) 与气的生成关系最密切的是:肺、脾、胃、肾

29) 与血的生成关系最密切的是:脾、肝、肾、心

30) 贯心肺以行气血,走息道以行呼吸的气是:宗气

31) 根源于肾,通过三焦而布散全身的气是:元气

32) 上贯心肺下注气街的气是:宗气

33) 具有“慓疾滑利”特性的气是:卫气

34) 与津液生成关系最为密切的是:脾、胃

35) 对津液输布排泄起主宰作用的是:肾

36) 与血液循行关系密切的脏腑是:心、肺、脾、肝

37) 与津液输布关系密切的脏腑是:肺、脾、肝、肾

经络

1) 十二经脉大多运行于:体表

(1)手太阳经分布在:上肢外侧后缘

2) 足三阴经的走向规律是:从足走腹

(2)手厥阴经分布在:上肢内侧中线

3) 手三阴经的走向规律是:从胸走手

(3)手太阴经分布在:上肢内侧前缘

4) 足三阳经的走向规律:从头走足

(4)循行于上肢内侧中线的是:手厥阴心包经

5) 手足三阳经交于:头

(5)循行于上肢外侧中线的是:手少阳三焦经

6) 手足三阴经交于:胸

(6)循行于上肢内侧后缘的是:手少阴心经

7) 循行于下肢内侧后缘的是:足少阴肾精

8) 在内上8寸以上,循行于下肢内侧前缘的是:足太阴脾经

9) 循行于下肢外侧中线的是:足少阳胆经

(7)任脉又称:阴脉之海

10) 循行于下肢外侧前缘的是:足阳明胃经

(8)督脉又称:阳脉之海

11) 躯干部手三阳经分布:肩胛部

(9)主胞胎的是:任脉(10)称为“血海”的经脉是:冲脉 12) 分布在头部两侧的经脉是:少阳经 13) 分布在面额部的经脉是:阳明经 14) 分布在后头部的经脉是:太阳经 15) 分布在胸腹部的经脉是:足阳明胃经 16) 手太阴肺经与他经相交的处所是:在食指端交于手阳明大肠经 17) 手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接处是:目内眦 18) 根据十二经脉气血流注次序,心包经下交的经脉是:手少阳三焦经 19) 根据十二经脉气血流注次序,肾经上交的经脉是:足太阳膀胱经 20) 根据十二经脉气血流注次序,大肠经下交的经脉是:足阳明胃经 21) 与手厥阴相表里的经脉是:手少阳 22) 与足太阴相表里的经脉是:足阳明 23) 均起于胞中的奇经是:冲脉、任脉、督脉 24) 督脉的主要生理功能是:总督一身之阳经 25) 手三阴经在上肢的分布规律是:太阴在前、厥阴在中、少阴在后 26) 手足三阴经在四肢的分布规律是:阳明在前、少阳在中、太阳在后 27) 称为“一源三 ”的经脉是:冲脉、任脉、督脉 28) 奇经八脉中,与脑、髓、肾关系密切的经脉是:督脉 29) 从十二经脉分出的最大分支称之为:经别 30) “总任诸阴”是:任脉 31) 具有调节月经作用的经脉是:冲脉 32) 具有约束纵行诸脉作用的经脉是:带脉 33) 起于足大趾爪甲后丛毛处的经脉是:足厥阴肝经 34) 起于足小趾下,斜行足心的经脉是:足少阴肾经 35) 手足阳明经分布于:头面部 36) 手足少阳经分布于:侧头部 37) 其循行入上齿中的经脉是:足阳明胃经 38) 其循行入下齿中的经脉是:手阳明大肠经 中药五味: 辛味:发散、行气、行血等作用,解表药、行气药、活血药。 甘味:补益、和中、调和药性、缓急止痛的作用。滋养补虚、调和药性、止痛 酸味:收敛、固涩作用。固表止汗、敛肺止咳、涩肠止泻、固精缩尿 苦味:泄热、燥湿、坚阴作用。清泄火热、泄降气逆、通泄大便 咸味:软坚散结、泻下通便作用。泻下、润下通便及软化坚硬 淡味:渗湿利尿的作用。利水渗湿的药物中 涩味:与酸味作用相似。有收敛固涩作用 升降浮沉: 升:上升提举、趋向于上。 降:即下达降逆、趋向于下。 浮:向外发散、趋向于外。 沉:向内收敛,趋向于内。 升浮:属辛、甘,气属温、热 沉降:属苦、酸。咸,性属寒。凉 十八反:本草明言十八反,半蒌贝俭及攻乌, 十九畏: 解表药:发散风寒:麻黄、桂枝、紫苏、生姜、香薷、荆芥、防风、羌活、白芷、细辛、藁本、苍耳子、辛夷 发散风热:薄荷、牛蒡子、蝉脱(甘)、桑叶、菊花、蔓荆子、柴胡(苦)、升麻、葛根(甘) 麻黄:宣肺平喘,利水消肿,发汗解表之要药 桂枝:寒凝血滞诸痛证、痰饮、蓄水证、心悸 紫苏:行气宽中、解鱼蝎毒 生姜:温中止呕、温肺止咳、解毒 香薷:水肿脚气 荆芥:透疹消疮、止血祛风解表 防风:祛风解表、胜湿止痛、止经 羌活:祛风胜湿、止经 ,上半身风寒 白芷:祛风止痛、通鼻窍、燥湿止带、消肿排脓、祛风止痒 细辛:祛风止痛、通窍、温肺化饮

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。